新着ブログ BLOG

オープンキャンパススケジュールSCHEDULE

受付開始/11:30 開始/12:00 終了/15:00

| 4月 | 13日(土)・ 20日(土) |

|---|---|

| 5月 | 11日(土)・18日(土)・25日(土) |

| 6月 | 1日(土)・ 8日(土)・15日(土)・ 22日(土)・ 29日(土) |

| 7月 | 6日(土)・ 15日(月)・20日(土)・27日(土) |

| 8月 | 3日(土)・ 24日(土)・ 31日(土) |

| 9月 | 7日(土)・ 14日(土)・ 21日(土)・ 28日(土) |

| 10月 | 5日(土)・ 19日(土) |

| 11月 | 2日(土)・9日(土)・23日(土) |

| 12月 | 7日(土)・21日(土) |

| 2025年1月 | 11日(土)・18日(土) |

| 2025年2月 | 1日(土)・22日(土) |

| 2025年3月 | 1日(土)・16日(日)・22日(土) |

2025年度 入学試験日程表ENTRANCE EXAM

出願期間

2024年 9/17(火)より 受付開始

※入学願書、必要書類を郵送又は持参してください。

入学試験日程(2025年)

| 出願受付期間(郵送必着) | 入試日 | ||

|---|---|---|---|

| 大阪 | 東京 | ||

| 第1次 | 9/17(火)~9/24(火) | 10/1(火) | |

| 第2次 | 9/25(水)~10/1(火) | 10/5(土) | |

| 第3次 | 10/2(水)~10/7(月) | 10/12(土) | |

| 第4次 | 10/8(火)~10/21(月) | 10/26(土) | |

| 第5次 | 10/22(火)~11/11(月) | 11/16(土) | |

| 第6次 | 11/12(火)~11/25(月) | 11/30(土) | |

| 第7次 | 11/26(火)~12/9(月) | 12/14(土) | |

| 第8次 | 11/26(火)~12/9(月) | 1/25(土) | |

| 第9次 | 1/21(火)~2/10(月) | 2/15(土) | |

| 第10次 | 2/12(水)~3/3(月) | 3/8(土) | |

出願から入学までENTRY

入学志願書提出

入学志願書一式をそろえて、出願手続きをしてください。

- 入学志願書

- 入学検定料

- 写真(タテ 3.0cm× ヨコ 2.5cm)

- 調査書(該当するものをご用意ください。)

- 推薦書(指定校推薦、推薦入試のみ)

- 体験入学参加証(参加者のみ)

※AO入試での出願時に必要な本出願用封筒は合格内定通知書と同時にお送りいたします。

入学選考

提出書類を確認の上、書類選考・面接・適性検査・筆記試験(作文)を行います。

(体験入学参加者については書類選考のみ)

合格発表

試験日より7日以内に試験結果を通知します。

入学手続

合格者は期日までに所定の学納金を指定の金融機関の口座に納入した上で、入学手続き書類を提出してください。

入学式

本校の学生として自覚をもって、勉学に励んでください。

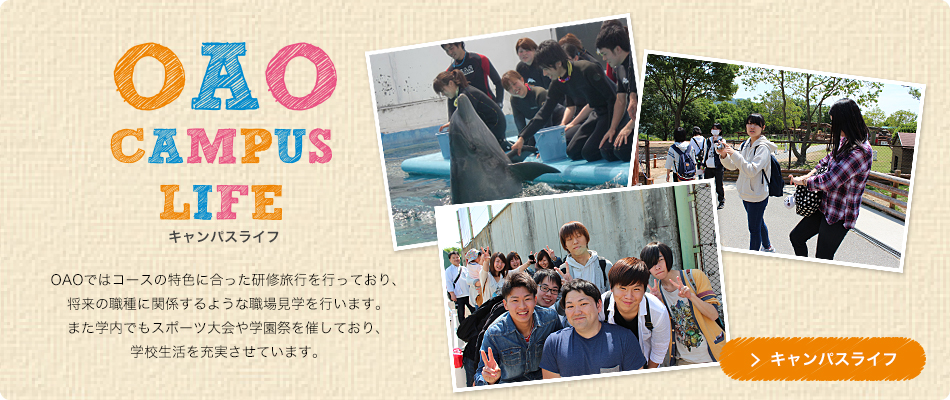

オープンキャンパスにぜひご参加ください!

本校ではみなさんが十分に納得したうえで入学して頂くためにオープンキャンパスを実施しています。学校施設紹介やカリキュラム説明の他に実習授業を体験できます。また、オープンキャンパス参加者には参加証を発行し、 入学試験の筆記試験及び面接試験を免除しています。是非ご参加ください!

お気軽に

お問い合わせください。